glossaire :

¤ Un animal domestique peut-il redevenir sauvage ?

¤ Chasse : comment devenir piégeur agréé ?

¤ Régulation du grand cormoran : donnez votre avis

¤ Agréement pour 5 ans de la FNC

¤ Comment faire pour devenir chasseur ?

¤ Non, il n’est pas nécessaire de toucher sa cible à l’examen pour avoir son permis de chasser

¤ D’OÙ VIENT LE MOT « BREDOUILLE » ?

¤ IMPACT POSITIF DES CHASSEURS SUR LES POPULATIONS DE TOURTERELLES DES BOIS

¤ Tout comprendre à l’instinct de chasse du chien

¤ Processionnaire du Pin, progression inexorable,

¤ Le Statut JURIDIQUE des ANIMAUX en droit français

¤ Nouveau système d’information sur les armes : ce qu’il faut savoir avant le 8 février 2022

¤ AVENIR DE LA CHASSE

¤ LA CHASSE EN CHIFFRES

Un animal domestique peut-il redevenir sauvage ?

Par Renaud de Montbron 21 Oct 2024-lechasseurfrançais

Crédit photo : shutterstock

L’homme a domestiqué de nombreuses espèces animales pour en faire des compagnons, des sources de nourriture ou des outils de travail. Mais qu’advient-il lorsqu’un animal domestique se retrouve en milieu naturel ? Peut-il retrouver ses instincts sauvages et s’adapter à la vie en pleine nature ?

Une trentaine d’espèces aurait ainsi été domestiquée, toujours selon le Muséum d’histoire naturelle.

Dans un contexte de fragmentation des habitats naturels, des espèces domestiquées, dites « marronnes » ou « férales », offrent un témoignage inattendu de la capacité d’adaptation du vivant. Mieux, ils nous offrent la démonstration qu’ils peuvent parfaitement survivre sans nous.

La grande évasion des animaux domestiques

Selon Science & Vie, ils seraient chaque année des centaines de milliers d’animaux à fuir la compagnie des hommes. Chats, chiens, chevaux, vaches retournent à leur état de nature. Un ensauvagement massif qui n’est pas sans poser quelques problèmes. Et le phénomène, forcément mondial, n’a rien de nouveau. Et un mot précis le désigne. La féralisation. Et le phénomène semble bien récurrent dans l’histoire de la biodiversité. Le dingo australien et le mouflon corse en sont des exemples emblématiques. Ces populations, issues d’ancêtres domestiqués, ont évolué de manière indépendante, développant des adaptations spécifiques à leurs nouveaux milieux. Ces cas d’étude mettent en évidence la complexité des interactions entre les espèces domestiquées et leurs environnements, ainsi que les conséquences écologiques potentielles de la féralisation, notamment en termes de compétition avec les espèces indigènes et de perturbation des écosystèmes. Les exemples sont légions…

Une méfiance certaine vis à vis des affranchis

A y regarder de plus près, cette féralisation a de quoi éveiller quelques craintes. En Australie, les chats sauvages représentent une espèce invasive majeure, avec environ deux tiers de la population féline vivant à l’état sauvage. Leur présence pose de graves menaces pour la faune locale, wallabies des rochers ou numbats, petit marsupial endémique.

Aux Galápagos, même scénario, mais avec des chèvres sauvages cette fois. Introduites par les baleiniers il y a deux siècles. Ces chèvres, devenues invasives, ont gravement endommagé la flore et la faune locales, notamment les tortues et les cactus. Pour protéger l’écosystème, un programme d’extermination a été mis en place, utilisant des hélicoptères et des tireurs pour réduire leur nombre. En Nouvelle-Zélande, les lapins, devenus nuisibles pour les cultures, sont vivement combattus. Certains élus ont réclamé la levée de l’interdiction pesant sur la souche coréenne K5 du virus RHDV. Ce virus, redoutable pour les populations de lapins, provoquerait une mort rapide par hémorragie interne.

La féralisation, ne se limite donc pas à un retour à l’état sauvage. Si certains animaux retrouvent une certaine harmonie avec leur nouvel environnement, d’autres deviennent une menace pour la biodiversité. Équation complexe qui invite à ne pas jouer les apprentis sorciers en réintroduisant des espèces dans un environnement qui n’est plus le leur depuis longtemps.

Le Muséum d’Histoire Naturelle donne une définition précise de la domestication. “On appelle « domestique » un être vivant dont on contrôle le cycle de reproduction et que l’on considère, à cet égard, comme dépendant d’un humain ou d’un groupe d’humains”. Voilà 15000 ans que l’homme a tenté de domestiquer les espèces qui l’entourent. Véritable révolution dans l’histoire de l’humanité, le phénomène a permis aux hommes de se sédentariser.

Chasse : comment devenir piégeur agréé ?

Par A.T. 28 Déc 2024-lechasseurfranç

© Shutterstock

Le piégeage est une technique ancestrale qui permet de capturer des animaux. Autrefois, elle était en grande partie utilisée pour se nourrir ou pour exploiter les fourrures. Aujourd’hui, elle permet de réguler certaines espèces, notamment celles susceptibles d’occasionner des dégâts.

À l’instar de la chasse, le piégeage est une activité très réglementée. Alors, si vous souhaitez devenir piégeur mais ne savez pas comment procéder, cet article est fait pour vous. Nous vous expliquons qui peut devenir piégeur, comment obtenir l’agrément, quelles sont les démarches à suivre et les responsabilités associées.

Qui peut devenir piégeur ?

La première chose à savoir est que tout le monde peut prétendre à devenir piégeur agréé. Il existe cependant quelques critères à respecter. Il faut notamment être âgé d’au moins 16 ans pour obtenir l’agrément. Précisons qu’il est toutefois possible de suivre la formation dès l’âge de 15 ans. Dans ce cas, l’agrément n’est délivré qu’à 16 ans. Les mineurs doivent fournir une autorisation écrite de leur représentant légal.

Ensuite, il est impératif de suivre une formation spécifique pour être éligible à l’agrément. Celle-ci est dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasse.

Enfin, il est important de noter que le piégeage n’est pas considéré comme un acte de chasse. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis de chasser pour devenir piégeur. Cette distinction légale permet à des personnes non chasseuses de s’impliquer dans la régulation des espèces.

Comment se déroule la formation ?

Comme évoqué précédemment, pour devenir piégeur agréé, il est indispensable de suivre une formation. D’une durée d’environ 16 heures, elle se déroule généralement sur deux jours. Elle comprend à la fois une partie théorique et une partie pratique. Le contenu de la formation se répartit comme suit :

- Les espèces ciblées : 4 heures.

- Les pièges et la législation : 2 heures pour apprendre à connaître les différents types de pièges, leur fonctionnement et leurs conditions d’utilisation dans le cadre légal.

- Manipulation des pièges : 4 heures consacrées à leur mise en place sur le terrain.

- Santé et sécurité : 2 heures pour aborder les précautions nécessaires, les maladies transmissibles et les mesures pour réduire les souffrances des animaux capturés.

- Mise en pratique : 4 heures pour appliquer les connaissances acquises.

La formation se termine par un examen permettant d’évaluer vos acquis. Une fois l’examen validé, le préfet de votre département vous délivrera l’agrément de piégeur. Il s’agit d’un numéro unique composé de six chiffres (exemple : 00-0000). Celui-ci doit être gravé ou apposé sur chacun des pièges que vous utiliserez.

Le coût de la formation varie en fonction des fédérations de chasse. Certaines proposent même des formations gratuites, rendant cette activité accessible au plus grand nombre.

Quelles sont les responsabilités du piégeur ?

Une fois votre agrément obtenu, vous serez officiellement reconnu en tant que piégeur agréé. Ce statut s’accompagne de nombreuses responsabilités légales, comme par exemple :

- Les rondes quotidiennes : vous devez vérifier quotidiennement l’état de vos pièges pour éviter toute souffrance prolongée des animaux capturés.

- La déclaration en mairie : chaque pose de piège doit être signalée à la mairie du lieu concerné.

- Le bilan annuel : un rapport des prises effectuées doit être transmis chaque année.

Toutes ces obligations sont détaillées dans l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions pénales importantes. Un piégeur encourt par exemple jusqu’à 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement en cas de destruction d’une espèce protégée.

Enfin, nous vous conseillons de rester informés quant aux évolutions législatives. La liste des espèces nuisibles et des pièges autorisés est régulièrement mise à jour.

Vous l’aurez compris, le piégeage est une activité exigeante et strictement encadrée par la loi. Elle nécessite non seulement une formation adéquate mais aussi un réel engagement. De plus, cette pratique réclame observation, connaissances et rigueur afin de limiter son impact sur la faune. Pour découvrir différentes techniques de piégeage .

Régulation du grand cormoran : donnez votre avis

Par Isabelle Leca 21 Oct 2024-lechasseurfrançais

Crédit photo : Shutterstock

Après deux ans d’interdiction, la régulation du grand cormoran pourrait reprendre. Pêcheurs,et chasseurs mobilisez vous.

Les pêcheurs l’attendaient avec impatience : la régulation du grand cormoran est sur de bons rails. Après la décision historique du Conseil d’Etat en juillet dernier donnant raison aux pêcheurs, on attendait une prise de position de l’état. La voilà.

Projet d’arrêté pour reprendre la régulation du grand cormoran

Le ministère de la transition écologique vient de mettre en ligne une consultation publique. Autorisant le retour de la régulation du grand cormoran.

La principale proposition de modification de l’arrêté concerne la manière de fixer les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés. Des plafonds fixés par les préfets en respectant un seuil défini. Seuil fixé à un maximal de 20 % de la population départementale recensée. Il est également proposé, pour les piscicultures, d’étendre de droit la période de destruction jusqu’au 30 avril.

Vous pouvez donner votre avis lors de cette consultation publique jusqu’au 8 novembre à ce lien.

La fédération Nationale de Pêche se réjouit de cette ouverture

Le projet d’arrêté « cormorans » est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 8 novembre. Cette consultation constitue la dernière étape avant la publication du texte.

Depuis 2 ans, la FNPF et tout le réseau associatif de la pêche se sont mobilisés pour faire avancer ce dossier s’inscrivant dans la protection du peuplement piscicole commun.

Ce projet de texte répond à notre demande de réouverture des tirs de « régulation ». Il mérite à ce titre d’être soutenu.

Mais il comporte encore quelques exigences ou lourdeurs administratives qui ne permettront pas à nos structures de protéger la biodiversité aquatique.

Nous vous invitons à participer pour faire valoir les positions de notre réseau associatif. Et vous exprimer sur les enjeux spécifiques rencontrés sur le terrain.

Ce sera notamment l’occasion de montrer que le cormoran a largement étendu son territoire, qu’il a colonisé des espaces et territoires variés et que de nombreuses espèces de poissons sont impactées, en particulier depuis la suspension des tirs.

Protection de l’environnement : la FNC à nouveau agréée pour 5 ans

PAR ISABELLE LECA 12 FÉV 2024 MIS À JOUR LE 12 FÉVRIER 2024-Le Chasseur français

Il vient d’être accordé à la FNC le renouvellement de son agrément au titre de la protection de l’environnement pour une durée de 5 ans, par le ministère de la Transition écologique.

« C’est à titre principal que la Fédération nationale des chasseurs œuvre pour la protection de l’environnement, en ce que cela constitue l’essentiel de son activité »

L’arrêté du ministère de la Transition écologique a été publié au Journal Officiel, le 2 février. Cet arrêté renouvelle l’agrément d’association de protection de l’environnement de la FNC pour 5 ans.

Pour le ministère, il est clair que « l’activité effective et publique de la FNC dans les domaines de protection de la faune sauvage et des milieux naturels ainsi que la gestion de la faune sauvage est attestée (…) ». Il est aussi reconnu « le rôle d’expert de la FNC en matière de protection d’une partie de la faune sauvage. Ainsi que par ses études et programmes scientifiques. »

Répondre à certains critères

Au regard de ces éléments concrets, le ministère de la Transition écologique a décidé de renouveler le dernier agrément de la FNC obtenu le 1er janvier 2019. La FNC est, tout comme les FDC (Fédération départementale des chasseurs), agréée au titre de la protection de l’environnement depuis 2011. Une association peut être agréée au titre de la protection de l’environnement si elle répond à certaines conditions. Notamment être déclarée depuis au moins 3 ans et œuvrer principalement pour la protection de l’environnement. Ceci dans le domaine de la gestion de la faune sauvage, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages.

Lorsque l’agrément est demandé dans un cadre national, c’est au ministre en charge de l’environnement d’y répondre. Dans le cas d’une demande départementale ou régionale, l’agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l’association a son siège social.

Une fois agréée l’association dispose alors de compétences particulières : participation aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, possibilité de mener des actions en justice…

CHASSE

Comment bien préparer l’examen du permis de chasse ?

PAR ANNABEL TONNOIR 22 OCT 2023 MIS À JOUR LE 22 OCTOBRE 2023

En France, la pratique de la chasse est soumise à l’obtention d’un précieux sésame : le permis de chasse.

Ce document officiel est délivré par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) à la suite d’un examen composé d’une partie théorique et d’une partie pratique. Il atteste de la capacité du futur chasseur à pratiquer cette activité en toute sécurité, dans le respect de la réglementation et des lois en vigueur. Pour bien vous préparer, découvrez nos conseils.

Connaître la réglementation

La chasse est une activité très codifiée. Cela permet d’assurer la sécurité des chasseurs, la protection de la faune et de préserver l’équilibre des écosystèmes. Il est donc très important de bien connaître les normes relatives à la chasse. Ces dernières évoluent et varient d’un endroit à un autre. C’est pourquoi vous renseigner sur les exigences légales de votre région est essentiel. Pour cela, vous pouvez consulter le site web de votre organisme de chasse.

Suivre une formation de chasseur

Avant de passer l’examen, vous devez obligatoirement justifier d’une formation de chasseur. De manière générale, une formation se déroule sur plusieurs jours et comprend une partie théorique et une partie pratique. Pour y participer, sachez que plusieurs sessions sont organisées chaque année. Pour connaître les dates, il vous suffit de prendre contact avec la fédération de chasse de votre département.

Lors de ces formations, on vous délivre un enseignement sur les différents types de gibier, les équipements, ainsi que sur les lois et réglementations. Vous apprendrez également à manier votre arme en toute sécurité. Il s’agit donc d’un excellent moyen de vous entraîner pour réussir votre examen final.

Étudier le manuel de chasse

L’aspect théorique de l’examen se compose d’une série de 10 questions. Parmi elles se trouve une question éliminatoire portant sur la sécurité. Afin de répondre correctement à ces interrogations, pensez à bien étudier le manuel de chasse. Il vous sera d’une grande aide pour apprendre les différentes espèces de gibiers, les techniques de chasses, les règles de sécurité, les zones de chasses, et bien plus encore ! Vous pouvez vous procurer ce manuel, soit auprès de votre organisme de chasse, soit sur Internet.

Participer à des ateliers de tirs

Pour maximiser vos chances de réussite, nous vous conseillons de participer à des ateliers de tir. Cela vous permettra de vous familiariser avec les différents équipements de chasse et de comprendre leur fonctionnement. En effet, pendant ces ateliers, vous avez l’opportunité d’apprendre à manipuler, charger, décharger et entretenir une arme et ce, en toute sécurité. On vous offre également la possibilité d’améliorer vos compétences de tir lors de sessions simulant des conditions de chasse.

Réviser régulièrement

L’examen du permis de chasse n’est pas à prendre à la légère.

Il est crucial de réviser régulièrement afin de maîtriser chaque partie de l’examen. Pour la théorie, sachez que la Fédération Nationale des Chasseurs et l’Office Français de la Biodiversité mettent à disposition un service en ligne pour vous aider à vous entraîner. N’apprenez pas à la dernière minute, établissez un planning de révision. Cela vous permettra de mieux gérer votre temps et d’appréhender sereinement les questions qui vous seront posées. La maîtrise des règles et des bonnes pratiques fera de vous un chasseur compétent et responsable.

En clair, bien se préparer à l’examen du permis de chasse est crucial pour devenir un chasseur respectueux des règles.

Une fois le permis obtenu, n’oubliez pas que la sécurité et le respect de l’environnement sont le ciment de toute chasse responsable.

Bonne chance pour votre préparation !

Pour en savoir plus sur le coût du permis de chasse, nous vous conseillons de consulter votre fédération .

Comment faire pour devenir chasseur ?

PAR A.T. HTTPS://WWW.LECHASSEURFRANCAIS.COM/AUTEUR/ANNABEL-TONNOIR28 MAI 2024Crédit photo : Shutterstock

L’univers de la chasse vous passionne et vous vous sentez prêt à devenir chasseur ? Sachez que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir s’armer d’un fusil et sillonner les plaines ou les forêts en quête de gibier. En effet, pour être chasseur, il est indispensable de respecter certaines réglementations afin de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions

Conditions à remplir

- Avoir seize ans révolus

- Ne pas être sous tutelle sauf autorisation par le juge des tutelles

- Ne pas être privé du droit de port d’armes

- Ne pas avoir été condamné pour une infraction à la police de la chasse et être en règle des condamnations antérieures (droits énumérés dans l’article 131-26 du code pénal)

- Ne pas avoir été condamné à un emprisonnement de plus de 6 mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique

- Ne pas être interdit de séjour

- Produire le certificat médical demandé

- Ne pas voir fait opposition à la pratique de la chasse sur ses biens

- Ne pas être privé du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser

- Ne pas être inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.

En cas de fausse déclaration, le permis de chasser est nul de plein droit et il devra être restitué à l’OFB.

S’inscrire au permis de chasser

Devenir chasseur, ce n’est pas si compliqué. La première étape essentielle est d’obtenir son permis de chasser. Comme l’énonce l’article L. 423-1 du Code de l’environnement : “Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.” Ainsi, avant de pouvoir s’équiper de votre fusil de chasse, il est nécessaire de s’inscrire à l’examen du permis de chasser

Plusieurs sessions d’examen sont organisées régulièrement dans l’année. Il vous est donc possible de vous inscrire quand bon vous semble. Votre demande d’inscription doit se faire en ligne sur le site de l’Office Français de la Biodiversité. Vous pouvez également contacter votre fédération départementale de chasse pour effectuer votre inscription. Le coût de l’inscription est de 46 euros. Il comprend une redevance de 30 euros et un droit d’inscription à l’examen de 16 euros. Pour les mineurs, le prix est réduit à 31 euros.

À noter que lors de votre inscription, vous devez également vous inscrire à une formation spécifique obligatoire. Celle-ci est indispensable car elle prépare les futurs chasseurs aux différentes épreuves de l’examen. Le coût de cette formation peut varier en fonction de la fédération département de chasse. Certaines effectuent des opérations de “permis de chasser à 0 €”.

Réussir les épreuves du permis de chasser

Suite à votre inscription, une convocation vous sera envoyée par l’OFB pour passer le fameux examen du permis de chasser. Pour rappel, afin de pouvoir se présenter à cet examen, il faut être âgé d’au moins 15 ans. Il est encadré par le décret n°2013-475 en date du 5 juin 2013 et se déroule sur une journée. Le candidat doit réaliser deux épreuves : une épreuve pratique et une épreuve théorique.

Lors de la partie pratique, le candidat est évalué sur quatre ateliers distincts. L’objectif est de tester ses connaissances sur la manipulation des armes, la sécurité, le tir, et la reconnaissance des espèces. À noter que tout comportement dangereux ou non conforme aux règles de sécurité au cours des quatre ateliers est immédiatement éliminatoire et interrompt l’examen.

La partie théorique, quant à elle, consiste en une série de questions portant sur plusieurs thèmes. Parmi eux : la connaissance de la faune sauvage, la connaissance de la chasse, les lois et réglementations concernant la chasse, l’emploi des armes et des munitions.

Noté sur un total de 31 points, le candidat doit obtenir un minimum de 25 points pour être reçu. Cependant, aucune faute éliminatoire n’est tolérée lors des deux épreuves. En cas de réussite, l’inspecteur du permis de chasser vous délivre un certificat provisoire. Votre permis de chasser officiel vous sera envoyé par voie postale dans les semaines qui suivent.

Valider et renouveler son permis de chasser

Une fois le permis de chasser obtenu, il ne suffit pas de le garder dans un tiroir. Pour pouvoir chasser légalement, il faut le faire valider chaque année. Cela implique de payer une redevance cynégétique. En effet, comme l’indique l’article L. 423-13 du Code de l’environnement :

“Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s’il n’est membre d’une fédération des chasseurs et s’il n’a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l’adhésion d’une personne titulaire du permis de chasser.”

En résumé, devenir chasseur implique de réussir l’examen du permis de chasser, puis de maintenir son permis en règle en le validant annuellement et en étant membre d’une fédération des chasseurs. Ces étapes sont nécessaires afin que la chasse soit pratiquée de manière responsable et respectueuse des lois en vigueur.

&-Non, il n’est pas nécessaire de toucher sa cible à l’examen pour avoir son permis de chasser

- Par Nicolas Liégeois–-chassepassion

C’est un argument que l’on entend régulièrement dans la bouche des anti-chasse qui ne comprennent décidément pas l’objectif de l’examen du permis de chasse. Comment peut-on avoir son permis si on ne peut pas toucher sa cible? Comme si il était obligatoire de prélever un animal à chaque coup de fusil… La dernière en date nous viens de chez Vakita qui a envoyé en caméra caché l’un de ses journaliste, ambiance!

Pas besoin de toucher sa cible pour pouvoir valider l’examen du permis de chasse.

Stupeur et tremblements dans la rédaction de Vakita, le média dont Hugo Clément est si fier, il n’est pas nécessaire de toucher sa cible lors de l’examen du permis de chasse pour l’obtenir!

Si au premier abord cette information fera réagir comme toujours les anti-chasse radicaux, ceux qui ont un peu de jugeote vont rapidement comprendre pourquoi s’ils s’intéressent au vraies raisons de cette démarche.

Pourquoi toucher sa cible n’est pas obligatoire au permis de chasser?

Tout simplement parce que, comme dans une grande partie de la formation théorique, la formation du permis de chasser se focalise sur la sécurité à la chasse. L’objectif est de s’assurer qu’on ne donne pas le permis à un Lucky Luke des temps modernes qui va tirer à tout va.

Les examinateurs envoient donc des plateaux d’argiles de différentes couleurs pour forcer tout d’abord le chasseur a bien identifier sur quoi il tire puis vont le mettre face à différents scénarios.

Une silhouette qui sort de derrière un buisson, une voiture dans l’angle de tir, un bâtiment, un chemin, et bien d’autres obstacles encore qui dépendront du centre ou le permis est passé.

Si le tir est dangereux et que le candidat ne relève ne serait-ce que de quelques centimètres son arme, c’est recalé.

Dans certains stands permettant le passage de la formation pratique, il arrive même que les cartouches fournies ne soient que des demi-charges ou des cartouches à blanc, c’est pour vous dire si le résultat on s’en fiche.

L’objectif est toujours de vérifier ou le candidat va tirer et dans quelles conditions. Qu’il soit bon chasseur ou non vis à vis du gibier, tout le monde s’en fiche, le principal étant qu’il ne réalise aucun tir dangereux lors de sa carrière.

Des questions trop simples.

Dans son intervention, Hugo Clément revient sur des questions jugées trop simples par sa rédaction lors de l’examen théorique. Sortie de son contexte, il est certain que d’entendre un formateur dire « c’est des questions bateau », ça peut interroger.

Le plus simple pour faire comprendre de quelles questions parlent les examinateurs pour certaines de ces questions est encore de faire le parallèle avec une autre discipline nécessitant une formation :

En effet, même au code de la route, ces questions existent alors qu’elles paraissent évidentes, vous voyez ou je veux en venir?

Pour terminer, n’oublions pas que le passage de l’examen du permis de chasser est confié à l’Office Français de la Biodiversité depuis 2020 et ce n’est pas la première fois que la FNC demande plus de moyens en ce qui concerne le permis de chasser en France… Merci Hugo de remettre en lumière le manque de moyens accordé par l’État aux chasseurs qui aimeraient bien qu’il y ait plus d’examinateurs pour d’une part limiter les délais de passage de l’examen, mais aussi pour consacrer plus de temps au candidats qui ne sont, encore une fois, pas évalué sur la performance mais sur la sécurité.

D’OÙ VIENT LE MOT « BREDOUILLE » ?

« Bredouille » voilà un terme qui, même si il ne fait pas forcément plaisir, parlera forcément aux chasseurs que vous êtes, mais savez-vous vraiment quelle est sa provenance ?

Si l’origine exacte du mot n’est pas certaine, il semble fort probable que « bredouille » fasse allusion au terme ancien « bredouiller » ou « bafouiller ». Ces mots à l’époque prendraient racine dans des mots régionaux tels que « patauger, barboter dans la boue » mais ce qui est est intéressant, c’est qu’à l’époque du XVIIe siècle, bredouille était employé dans une expression aux antipodes de ce que le mot signifie aujourd’hui.

En effet, avant le XVIIe on disait la « grande bredouille » pour signifier que l’on avait tout gagné. Cela pouvait être aux cartes, autrement dit l’équivalent du grand chelem, mais dans bien d’autres domaines également. Cette expression qui induit une notion de gagnant induisait donc aussi une notion de perdant, ce qui est un peu à l’opposé du chasseur qui aurait perdu en rentrant bredouille n’est ce pas?

C’est quelques temps après qu’il y aurait eu un virage à 180° effectué par la langue française puisque depuis, l’expression « être en bredouille » signifiait être un peu saoul et donc ne pas être prédisposé à réaliser des choses très positives. « Mettre en bredouille » quelqu’un signifiait le battre à plates coutures aux cartes par exemple.

Voilà, même si nous ne sommes pas en pleine saison de chasse, la prochaine fois que vous rentrerez bredouille et que votre moitié vous dira pour la 15e fois de la saison « tu es encore bredouille mon chéri », en vexant votre ego intérieur ( si avouez-le, on l’a tous vécu!), à défaut de l’impressionner avec votre doublé de perdreaux, vous pourrez toujours la surprendre avec vos connaissances étymologiques !

§ 6 :UNE ÉTUDE DÉMONTRE L’IMPACT POSITIF DES CHASSEURS SUR LES POPULATIONS DE TOURTERELLES DES BOIS

- Par Nicolas Liégeois–28 mai 2024-chasse et passion

La tourterelle des bois est depuis quelques temps très protégée dans certains pays suite au déclin observé des populations qui migrent à travers l’Europe. Une récente étude démontre que le travail réalisé par les chasseurs est bénéfique à l’espèce.

Le rôle positif des chasseurs prouvé sur le terrain.

C’est à travers une enquête menée dans trois pays que sont la France, le Portugal et l’Espagne que des chercheurs ont tenté de savoir comment les actions menées sur le terrain pouvaient bénéficier aux populations de tourterelles des bois.

Si un moratoire sur cette espèce empêche aujourd’hui les chasseurs de réaliser des prélèvements comme ce fut le cas par le passé, ce sont toujours les plus actifs en ce qui concerne la préservation de l’habitat de l’oiseau.

931 terrains de chasse d’Europe occidentale ont été étudiés et les chiffres sont formels : les chasseurs sont un véritable moteur pour le maintien de la tourterelle des bois mais pas seulement.

Sur ces 931 territoires, 98% sont autonomes dans les décisions de gestion de la chasse mais ne sont pas responsables de la gestion agricole ou sylvicole. Pourtant, près de 50% d’entre eux ont influencé la gestion des forêts et se sont impliqués auprès des agriculteurs pour maintenir un biotope favorisant le développement de plusieurs espèces, dont la tourterelle des bois.

Pour ce qui est de l’entretien du petit gibier, 73% d’entre eux ont amené sur leurs territoires de la nourriture et 68% ont amené de l’eau pour permettre aux animaux de passer les périodes les plus difficiles de l’année, en hiver comme en été.

Dans la grande majorité des cas, ces mesures sont auto-financées par les chasseurs eux-mêmes et/ou les gestionnaires de territoires.

Plusieurs de ces mesures ne bénéficient pas uniquement à la tourterelle des bois mais le temps et l’argent investi par les chasseurs sur ces aspects est indéniablement un atout pour le développement de cette espèce.

Encore une fois, les chasseurs démontrent qu’ils sont les premiers acteurs de terrain qui s’investissent pour l’entretien de la petite faune.

Une étude financée par l’Europe qui devrait en tirer toutes les conclusions qui s’imposent.

Cette étude a été menée par la Fondation Artemisan, une organisation à but non lucratif et indépendante qui vise à promouvoir la gestion, la protection et la conservation de la faune et de la flore à travers la recherche et la communication.

Pour réaliser cette étude, la fondation a été financée par la Commission Européenne et a pu travailler avec différents acteurs comme l’Office Français de la Biodiversité, l’IREC (Institut de Investigacion en Recursos Cinegéticos) ou encore l’Université de Lisbonne.

Depuis trop longtemps, l’Europe considère les chasseurs comme un problème et pas comme une solution pour la gestion et le développement de la biodiversité.

Pourtant, force est de constater encore une fois que les chasseurs jouent un rôle déterminant dans l’entretien de l’habitat d’espèces comme la tourterelle des bois et que c’est en grande partie grâce à eux que l’oiseau pourrait revenir nicher sur le continent Européen.

Il serait peut-être temps pour l’Europe de revoir sa copie et les règles qu’elle impose aux chasseurs Européens qui en ont assez d’être mis de côté alors qu’ils sont assurément bien plus actifs sur le terrain que beaucoup d’autres organisations donneuses de leçons.

Il faudrait arrêter d’emmerder le chasseur français qui soit disant anéanti tout le biotope. On s’occupe plus de la nature que les donneurs de leçons. Quand tous les pays du sud de la Méditerranée arrêteront de faire des massacres au tourterelles des bois et aussi à tous les autres oiseaux migrateurs y compris toutes les autres espèces protégées en France. Là, on verra les résultats. Car nous interdire la chasse de la tourterelle des bois en France, c’est alimenter le vivier de ces pays qui se foutent de notre gueule.

Regardez sur YouTube ( massacre aux filets en Egypte) et là vous verrez que finalement, le chasseur Français est pas tant mauvais que ça.

Là, maintenant, c’est sûr qu’il faut de l’écologie raisonnée mais les écolos et autres partis animalistes font profil bas devant ces pays et n’ont rien dans le pantalon, c’est plus facile de faire la misère au chasseur Français.

§ 7:Projet d’élevage de compagnie autonome de Perdrix Rouge (HQCD-IMPCF) par Gilbert CELLIER

Problème 220 perdrix prélevées sur 800 lâchées AÏE !!!

1er essai :

- Nous avons réalisé un essai en vain

- à partir de couple de perdrix rouge d’origine certifiée naturelle

- mis en parc sans limiter la surface

- œufs ramassés jour par jour

- mis en réserve puis disparus

- incompréhension du personnel ou détournement de l’objectif

- jamais de résultat,

- sans savoir où est passé la souche au final

- l’essai est parti en fumée en une ponte comme par ignorance de protocole.

2ème tentative : PROTOCOLE

A partir de l’achat de poules naines et d’œufs de « perdrix rouge » d’origine certifiée

mis en cage de couvaison

8 œufs par poule

8 œufs par poule

- puis en passant à une surface de 3×2 m à 21 jours

- puis à une surface 12 m² à 2 mois, (mini-volières d’élevage des faisans)

- puis mise en volière de pré-lâcher en colline (3) avec protection anti nuisible électrique

- avant lâcher direct

- on lâche ainsi des compagnies soudées en colline et pas des sujets individuellement.

- A faire en rotation du début d’Avril à l’ouverture

- de l’ouverture au début du cycle suivant faire vieillir les compagnie en parc sur le site

- en fonction de la place libre en parc de 20 m² minimum

- utiliser les parcs d’élevage des Perdrix de tir d’en bas disponibles.

- On dispose de 6 grandes volières (ex élevage faisans)

- 1 pour les cages de couvaison en nombre pouvant aller de 4 à 10

- 5 pour mettre en réserve 5 compagnies

- on a 3 parc de pré-lâcher en colline 2 à STE , 1 à PB

- utiliser les parcs d’élevage des Perdrix de tir d’en bas disponibles.

- La production est limitée par le nombre de parcs disponibles

- et nécessite une gestion simple mais suivie de près en prévoyant la place disponible.

Gilbert CELLIER, TSF/ONF(R) ISTRES le 20 mai 2024

MODIFICATION DE L’APPROVISIONEMENT EN EAU ET GRAIN

Diminuer les interventions épuisantes , Réduire les coût de grain

- Il faut revoir notre système actuel

- il faut innover si on veut reprendre les choses en main dans le cadre des modifications climatiques,

- on y passe trop de temps, ils sont sans cesse cassés par les sangliers, ou vandalisés,

- les auges sont trop grandes , on donne à boire à des perdreaux et des faisans,

- pas à des cochons,

- il faudrait les sur élever pour éliminer les attaques de sanglier

- et mettre des coupelles au lieu de nos bassines

- on attend vos idées

- les réservoirs sont trop grands

- la preuve on ne les remplit qu’au ¼ ou 1/3 maximum

- par contre les grilles d’enceinte des citernes sont intéressantes (preuve à Miramas ils en ont fait des miradors (voilà une idée, même si ce n’est pas beau, mais peint en vert …)

- Elles permettrez la sur-élévation des systèmes

- le mode des agrainoirs aussi sont obsolètes . Concentration du grain en un point techniquement très vulnérable, par le sanglier

- Pour les oiseaux l’épandage est plus intéressant, et moins stressant que le point fixe, moins risqué pour la prédation, moins adaptogène, accro

, 429€ adaptable Qwad ou plateau véhicule

429€ adaptable Qwad ou plateau véhicule

A ce moment-là, il faut éloigner les sangliers en épandant de la corne broyée ou du mais dans des endroits éloignés et sales (garrigues) où ils ouvriraient le milieu, au fur et à mesure sur de petits surfaces, récupérables en faux semis,

La bouteille de champagne pleine de maïs pour les sangliers est le top,

les agrainoirs à ressort suspendus sont bien pour le faisan

149 € vulnérable au tir et vol possible

149 € vulnérable au tir et vol possible

on attend vos idées ? C’est pas gagné

Dimensions : 235 x 365 x 80 h.

Il faut faire attention au fait que les anti-chasses ne détournent pas nos agrainoirs et abreuvoirs de leur fonction d’aide à la survie du petit gibier à des dispositifs d’attraction pour les sangliers

CULTURES A GIBIER

Relancer l’activité

Pour l’instant, j’allais dire il n’y à rien à faire !

Stupide : il faut répertorier les surfaces arables dans chaque secteur, et les mesurer,

faire un état d’embroussaillement, profiter de la fin du printemps et de l’été pour faire l’essartage pour préparer le sol à l’automne, en octobre,pour le semis, voire apporter de la fumure,

Je cherche avec

la« commission petit gibier » de la FDC13, de trouver un mélange adapté à notre climat,

La société de chasse de La Ciotat a réussi cette année d’excellents semis , pourquoi pas nous.

Regardez en passant par la départementale n°16, les semis de Conclué !!!

Comme chaque année, et cette année 2024 encore, le fermier du château sait trouver la bonne date de semis ! Nous irons le voir .

photos « La Ciotat »

Tout comprendre à l’instinct de chasse du chien

L’instinct de chasse chez le chien (canis lupus familiaris) est une caractéristique fondamentale, ancrée naturellement en lui.

Cette prédisposition innée en fait un compagnon particulièrement précieux lors des parties de chasse.

Pour tirer pleinement parti de cette capacité, comprendre le comportement et l’instinct de chasse de son chien est essentiel.

Le chien est doté de sens très développés, tels que l’odorat, la vue et l’ouïe.

En effet , l’odorat canin est très puissant. Le chien possède des millions de récepteurs olfactifs, bien plus que les humains. Sa capacité à détecter et à discriminer les odeurs est impressionnante.

Cela lui permet de suivre des traces olfactives sur de longues distances, même celles laissées par de petits gibiers

Mieux que les humains, il détecte très bien les mouvements.

Son champ de vision est quant à lui plus large que celui de l’homme. Ses yeux sont également adaptés pour mieux voir dans des conditions de faible luminosité, ce qui le rend efficace pour chasser à l’aube ou au crépuscule.

Le chien est aussi doté d’une capacité auditive dépassant de loin celle de l’homme . Il est capable de capter des sons à des fréquences et des distances que nous ne pouvons même pas imaginer.

Grâce au mouvement de ses oreilles, il détermine avec précision la provenance d’un bruit, et donc la position exacte de sa proie.

De plus, même si le chien possède une acuité visuelle inférieure à celle des oiseaux.

Les étapes de la prédation du chien

L’instinct de chasse du chien se manifeste par une série de comportements caractéristiques, tels que la focalisation intense, la posture attentive ou encore la poursuite.

Avant de courir vers sa proie, le chien observe son environnement avec attention. Il utilise ses sens aiguisés pour détecter les indices de présence de proies potentielles, qu’il s’agisse d’odeurs, de mouvements ou de sons.

Lorsque la proie est détectée, le chien se focalise intensément sur elle. Sa posture change, devenant attentive et concentrée. Il fixe la proie du regard, prêt à passer à l’action.

Une fois convaincu de l’opportunité de capture, le chien se lance dans la poursuite. Son objectif est de s’approcher suffisamment pour saisir la proie.

Ensuite, une fois la proie rattrapée, le chien utilise ses compétences physiques pour l’immobiliser, et éventuellement la mettre à mort.

Races de chiens à l’instinct de chasse le plus développé

Certains chiens ont hérité d’un instinct de chasse particulièrement prononcé, ce qui en fait des compagnons idéaux pour les activités de chasse.

Voici quelques-unes des races reconnues pour avoir un instinct de chasse aiguisé :

Le pointer anglais: réputé pour sa capacité à pointer les proies, le pointer est un chien gracieux et énergique. Il fige sa posture lorsqu’il détecte une proie,

permettant ainsi au chasseur de s’approcher sans perturber la cible.

Le setter irlandais : ce chien possède un flair exceptionnel pour détecter et retrouver le gibier. Il est connu pour sa méthode de chasse calme et

méthodique.

Le beagle : célèbre pour sa persévérance et sa capacité à suivre une piste olfactive, cette race est souvent utilisée pour chasser le petit gibier, grâce à sonnez exceptionnel.

Le labrador retriever : bien qu’il soit plus connu comme un chien de compagnie aimant et chaleureux, le labrador retriever a également un instinct de chasse très développé. Il excelle dans la récupération du gibier une fois qu’il est abattu.

Le teckel : réputé pour sa capacité à chasser les animaux fouisseurs, tels que les blaireaux et les renards. Sa morphologie allongée lui permet de pénétrer dans les terriers pour atteindre sa proie.

En somme, le chien est bien plus qu’un simple animal domestiqué. Il est un compagnon de chasse exceptionnel. Son instinct combiné à ses sens surdéveloppés font de lui un allié indispensable pour localiser et capturer le

gibier.

¤ Processionnaire du Pin, progression inexorable,

Pas de pose pour le processionnaire du Pin ! Elle poursuit vers le nord de la France, selon le bilan dressé par le Département de la santé des forêts du ministère de l’Agriculture. Elle a atteint l’Alsace, la Manche et le Beauce. Si les dégâts ont été moyens cette année en Provence et dans les Alpes sur les « pins d’Alep », « pins maritime » et « pins noirs », la présence du parasite a été fortement ressentie dans le massif landais, le Grand-Ouest, le Centre et le sud du Massif central. Le ministère note aussi que l’insecte s’attaque désormais au genévrier commun, au mélèze d’Europe, à l’ épicéa commun et l’épicéa de Serbie.

Attention : elle est hautement urticante, provoquant des nécroses de la peau. Elle est très dangereuse pour nos amis les chiens (nécrose buccale ou des coussinets) !!!

Droit et Devoir

Le Saint-HUBERT

Droits Précédents

Le Statut JURIDIQUE des ANIMAUX en droit français

par Annie CHARLEZ

En 2011, un certain Naruto prit un selfie dans une réserve indonésienne à l’aide du matériel du photographe britannique David Slater. Ce dernier publia l’autoportrait sans reconnaître les droits d’auteurs à Naruto. En 2015, l’affaire fut menée en justice devant la cour de Californie pour rétablir les droits d’auteur de l’intéressé. Naruto n’étant pas en mesure de revendiquer ses droits, c’est une association américaine, PETA, qui s’en est chargé, réclamant le reversement des profits perçus par David Slater à Naruto. Jusque-là, ce cas judiciaire peut sembler absolument banal. Seulement Naruto n’est pas un être humain. C’est un animal – précisément un macaque crêté- dont l’association animaliste PETA s’était d’office reconnue compétente pour défendre les droits. Le juge fédéral de San Francisco a indiqué qu’il n’y avait aucune raison d’étendre le droit d’auteur aux animaux et a finalement donné raison au photographe qui devrait recevoir une compensation pour l’utilisation de ses photos sur internet. Cette histoire montre à quel point le regard porté sur les animaux évolue dans le monde occidental et fait évoluer notre droit.

Le droit européen : le « bien-être animal »

Tout d’abord on ne peux que s’étonner de l’utilisation en français de la notion de « bien-être animal » alors que cette notion est développée par des humains qui ne peuvent donc pas savoir ce que ressent un animal. Seule la notion de « bien-traitance de l’animal » devrait être retenue aussi bien en droit que par les éthologistes en ce qu’elle est la traduction du « Welfare » anglais. Pour autant l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) maintient la notion de bien-être des animaux et la définit en ces termes: « Le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis: bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse.»

Les objectifs, les principes et le champ d’application de la politique de l’Union européenne (UE) en matière de ce « bien-être » des animaux découlent de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Cet article ne fournit pas de base juridique à la protection des animaux, mais il crée l’obligation, pour les États membres et l’Union, de veiller à ce que les exigences en matière de bien-être des animaux soient prises en considération dans le cadre de certaines politiques européennes. En 2009, le Traité de Lisbonne a énoncé, dans son article 13, certains principes fondamentaux que l’Union doit respecter: « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.»

Les textes d’application de ce principe concernent la protection de tous les animaux d’élevage pendant leur élevage, leur mise à mort (DCEE 93/119 du 22-12-1993) ou durant leur transport (Règlement 1/2005 du Conseil du 22/12/2004). Les animaux sauvages détenus en captivité sont concernés par la directive relative aux parcs zoologiques (DCEE 199/22/CE 29/03/1999). Pour les chiens et les chats, le règlement n° 1523/2007 du Parlement européen interdit la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Même si les chats sont les plus grands prédateurs des oiseaux ainsi que cela a été reconnu par la LPO.

En 2017, le législateur a modifié le statut juridique de l’animal approprié dans le code civil. Auparavant l’animal, principalement domestique puisque c’était lui qui avait un maître, était considéré comme un «bien meuble corporel» puisqu’il était un bien mobile par opposition aux immeubles. Désormais le nouvel article 515-14 du code civil, précise que: «Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels».

Le droit français: des êtres vivants doués de sensibilité

Cet article s’aligne sur les dispositions qui figurent déjà dans le code pénal en ce qui concerne les mauvais traitement ou actes de cruauté dont les animaux peuvent être les victimes, et dans le code rural en ce qui concerne les mesures relatives au «bien être» des animaux. Ce texte concerne également la faune sauvage captive détenue par des entreprises (cirques, zoos etc.) ou des particuliers en application de l’arrêté du 8 octobre 2018 modifié qui remplace les deux arrêtés du 10 août 2004 modifiés relatifs aux élevages professionnels et aux élevages d’agrément de ces animaux. Elle ne remet pas en cause le fait que l’animal soit soumis au régime des biens corporels et qu’il puisse être la propriété d’une personne physique ou morale qui en sera responsable.

Le statut des espèces sauvages élevées en captivité

Les espèces sauvages qui peuvent être détenues et /ou élevées en captivité dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018 modifié fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques redeviennent des biens et bénéficient donc des mesures assurant leur «bien être» et leur défense contre des actes de maltraitance. Ce sont également des biens au sens du code civil modifié. Elles ont un propriétaire et toute capture de ces animaux constitue un vol, notamment dans les élevages ou les enclos de chasse, réprimé par un délit et non une contravention de la 5e classe. Cependant, les espèces chassables dans les enclos de chasse doivent vivre comme si elles étaient dans leur milieu naturel. Leur densité maximum est donc fixée à plus d’un hectare par individu faute de quoi l’enclos devient un élevage où la chasse est interdite et est soumis aux règles applicables rappelées ci-dessus, y compris les certificats de capacité nécessaires. Ces modifications ne sont pas pour le moment étendues aux espèces sauvages en liberté contrairement à ce que souhaitaient certains mouvements animalistes.

Le statut des animaux sauvages

La faune sauvage vivant en liberté est qualifiée de res nullius, bien n’appartenant à personne, par opposition aux animaux domestiques ou détenus en captivité qui sont eux des res propria ou privata, des biens appartenant à un propriétaire. Pour un chasseur, l’appropriation de l’animal chassé résulte de sa capture, l’acte d’occupatio, et ce, même si cette capture résulte d’un acte illicite volontaire ou non, de braconnage. Le chasseur est responsable de la qualité sanitaire du gibier qu’il a tué et qu’il remet à un tiers soit en le donnant, soit en le vendant. En outre un spécimen d’une espèce de faune sauvage issue d’un élevage, donc res propria, recouvre sa qualité de res nullius au moment où il est relâché volontairement dans la nature ainsi que l’a précisé la cour de cassation à différentes reprise. Ainsi, dans l’arrêt n° 80-92139 du 25 février 1981, la chambre criminelle précise que «Ne sauraient être considérés comme des animaux apprivoisés, au sens de l’article 453 alinéa 1er du Code pénal, des faisans élevés en enclos qui ont été ensuite lâchés dans la nature pour être chassés».

La notion de gibier

La notion de gibier en droit français a été précisée par la cour de cassation par arrêt n°93-83341 du 12 octobre 1994, puis par le conseil d’État par décision n°120905 du 26 mai 1995. Pour ces deux cours: « Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l’état sauvage. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui a accueilli l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 5 septembre 1990, interdisant, sur le fondement du texte précité, la chasse sur certains territoires des Pyrénées-Atlantiques pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, au motif que l’ours, en raison de la protection spécifique dont il bénéficie, ne peut pas être assimilé à du gibier. » Le ministre peut donc utiliser les dispositions relatives à la chasse pour encadrer le statut des espèces sauvages en plus du droit relatif à leur protection stricte.

La chasse des espèces sauvages en liberté

Actuellement les espèces de faune sauvage européenne en France sont soit protégées, soit chassables, soit considérées comme étant des espèces exotiques envahissantes (EEE). Pour chacune de ces catégories d’espèces des prélèvements peuvent être opérés pour en réguler les populations. C’est le cas notamment des espèces chassables pouvant faire l’objet de plans de chasse et /ou de gestion, celles auparavant classées nuisibles jusqu’à la loi de reconquête de la biodiversité et qualifiées désormais d’espèces « d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts» -vive le politiquement correct et les périphrases-, mais aussi des espèces exotiques envahissantes (EEE) ou de certaines espèces de faunes protégée telles que les cormorans ou les loups. Ces espèces de faune et de flore doivent être recensées dans des arrêtés interministériels. C’est ainsi qu’en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, l’arrêté du 8 juillet 2013 fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux «nuisibles» sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces animaux sont également susceptibles de provoquer des dommages principalement aux récoltes agricoles et des systèmes d’indemnisation mis en place par les associations de chasseurs, impliquant ou pas les propriétaires des lieux, ont été mis en place afin de réparer le préjudice causé par des espèces qui n’appartiennent à personne. Paradoxe des statuts : que se passerait-il si ces espèces devenaient non chassables ???

La responsabilité

Désormais aux termes de l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Si ce texte concerne particulièrement les animaux domestiques il vise également des élevages de gibier chassable, ceux des chasses commerciales marqués pour être chassés, en dehors des seules périodes autorisées pour la chasse des espèces sauvages, et ceux qui s’échappent des enclos de chasse alors que la clôture doit être étanche au passage de l’homme et du gibier à poil. Ces responsabilités sont le plus souvent ignorées des détenteurs de droit de chasse dans les enclos, dont le statut devrait être modifié, ou les territoires de chasse commerciale.

En ce qui concerne les territoires de chasse ouverts, du fait de la qualification de res nullius des animaux sauvages vivant en liberté, les propriétaires fonciers et leurs délégués ne devraient pas être rendus responsables du fait de ces animaux qui vivent ou passent sur leurs terres puisque ce sont des biens sans maître. Cependant, des dérogations existent à cette analyse en ce qui concerne les dégâts de gibier car la responsabilité du propriétaire ou son délégué peut être recherchée en cas de dégâts causés aux cultures voisines dès lors que les prélèvements sur cette propriété sont insuffisants, et la veille sanitaire puisque le propriétaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques, sans compter les accidents de circulation en cas de collision provoqué par l’action de chasse en cours.

Les sanctions

Le code pénal édicte des infractions spécifiques à l’encontre de ceux qui portent atteinte aux animaux, qu’il s’agisse des sévices graves ou de nature sexuelle ou des actes de cruauté, du fait de donner volontairement la mort, de celui d’exercer volontairement des mauvais traitements à animaux, à l’exclusion des combats de coq et des courses de taureaux dans certaines conditions, et enfin du fait d’occasionner involontairement la mort ou la blessure d’un animal. Ces infractions sont soit des délits, soit des contraventions, et sont prévues par le livre V titre II du code pénal. Les peines (art. 521-1) peuvent aller jusqu’à 30 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement pour les délits. Le tribunal statue sur le sort de l’animal dont il peut prononcer la confiscation. Il peut également prononcer une interdiction de détention d’un animal contre le propriétaire à titre temporaire ou définitif.

En conclusion

La définition juridique de l’animal reste posée. Comment et par quoi remplacer le concept de «chose» ou bien appropriée ou sauvage. Certains considèrent que les animaux, êtres sensibles, doivent avoir le même statut que l’être humain. En ce qui concerne la faune sauvage, les concepts du droit romain demeurent efficaces car, même si dans certains pays, les animaux sauvages sont considérés comme res publica, bien public, ou comme patrimoine commun, on reste toujours dans le domaine des biens.

Pour les animaux domestiques, il y a appropriation et responsabilité du propriétaire. Sauf à interdire la détention et l’utilisation de tous les animaux par l’homme, il nous paraît difficile d’échapper à cette réalité, même si c’est ce que souhaitent là aussi les mouvements les plus radicaux.

Les régimes juridique en vigueur ne confèrent pas de droits à l’animal mais imposent des devoirs aux personnes qui en sont propriétaires ou en ont la garde, ainsi qu’à ceux qui veulent les capturer, notamment les chasseurs, par une réglementation stricte des moyens autorisés et des règles à respecter pour cette capture.

Est il possible d’accorder des droits aux animaux et qui les exercera, les animaux n’ayant pas cette possibilité car ils ne s’expriment pas. Avoir des droits, c’est en faire usage. Comment les animaux pourront-ils faire valoir leurs droits ? Comment assumeront ils leur responsabilité, leur défense ? A défaut de consentement et de mandat donné par l’animal, il ne pourrait donc s’agir que d’un mandat légal, donné par le législateur. Les associations animalistes s’arrogent déjà ce droit comme PETA dans l’affaire du macaque indonésien. Mais à quel titre et pourquoi elles plutôt qu’une autre ? Les fédérations de chasseurs ne sont-elles pas aussi des associations agréées au titre de la protection de l’environnement ? Le danger est grand de permettre à des groupements de personnes de s’arroger le monopole de la défense des animaux. Il nous paraît que la représentation des animaux par le ministère public (le procureur) est la seule réaliste. C’est déjà le cas dans notre droit.

Nouveau système d’information sur les armes : ce qu’il faut savoir avant le 8 février 2022

Mise à jour le 14/02/2022

Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) sera accessible aux détenteurs d’armes à partir du 8 février 2022. Les chasseurs seront les premiers concernés et ne pourront plus acquérir d’arme, à partir de cette date, sans avoir créé un compte personnel dans le SIA.

Le nouveau système français d’informations sur les armes (SIA) annoncé depuis plusieurs mois sera opérationnel à partir du 8 février prochain pour les chasseurs. Il s’ouvrira progressivement au cours du 1er semestre 2022 à l’ensemble des détenteurs particuliers (licenciés de la fédération française de ball-trap, de ski (biathlon) et de tir sportif et collectionneurs) ainsi qu’aux détenteurs d’armes non licenciés (anciens licenciés des fédérations de tir sportif, de ball-trap et de ski ainsi que les détenteurs ayant trouvé ou hérité d’armes). Pour les personnes qui sont mises en possession d’une arme suite à un héritage, un dispositif spécifique est mis en place pour faciliter l’enregistrement de leurs armes.

> Plaquette SIA_nov21 – format : PDF – 0,90 Mb

Les finalités du SIA ↓

La traçabilité – savoir à n’importe quel moment où se trouve une arme – est un objectif fort du système d’information sur les armes. Elle répond à un enjeu de sécurisation, qui veut que toute arme qui est fabriquée ou qui entre sur le territoire national soit enregistrée dans le SIA et n’en sorte que lorsqu’elle quitte le territoire ou est détruite. Le SIA fiabilisera ainsi les données relatives aux détenteurs d’armes.

Ce nouveau système est aussi une avancée remarquable en termes de modernisation de la politique publique de détention d’armes en France puisqu’il va entraîner des mesures de simplification administratives importantes et une dématérialisation totale des démarches administratives de détenteurs.

L’ensemble des acteurs du monde des armes connectés grâce au SIA ↓

La création du nouveau système d’information sur les armes entraîne la suppression de tous les documents papiers qui étaient échangés jusqu’ici entre les armuriers, les préfectures et les détenteurs. Dorénavant, toutes les procédures seront informatisées et automatisées. Le SIA repose sur la mise en réseau de tous les acteurs du monde des armes. Lorsqu’un détenteur va acheter une arme chez son armurier, ce dernier saisira directement les informations dans le SIA et elles seront instantanément mises à disposition de la préfecture mais aussi du détenteur lui-même, et c’est là une des évolutions majeures. L’ancien système (AGRIPPA) était accessible aux seuls services de l’État. Le SIA est accessible à l’administration, mais aussi aux professionnels des armes (armuriers, importateurs) et aux détenteurs eux-mêmes, qui sont au cœur du dispositif. Alors que doit faire le détenteur à l’entrée en vigueur du SIA ?

La création d’un compte personnel pour tous les détenteurs d’armes ↓

Dès le 8 février, une grande partie des 5 millions de détenteurs d’armes en France seront concernés pour la mise en service du nouveau système d’information sur les armes. En effet, à compter de cette date, les chasseurs détenteurs d’armes devront obligatoirement créer un compte dans le SIA pour acquérir une arme.

La création d’un compte personnel dans le SIA est rapide et accessible. Le détenteur peut le faire depuis chez lui en se connectant à l’espace détenteurs du SIA.

Cependant, les détenteurs d’armes peuvent trouver de l’aide auprès de leur fédération ou de leur armurier.

Ils pourront également être accompagnés dans les Bouches-du-Rhône dans les points numériques en prenant rendez-vous sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône (module relatif au point numérique à Marseille qui offre cette possibilité, ou il est précisé « création de compte détenteur SIA »).

De quoi avez-vous besoin pour créer votre compte dans le SIA ?

Les détenteurs vont créer leur compte en une dizaine d’étapes qui s’enchaînent très naturellement, comme n’importe quelle procédure de création de compte sur des sites internet marchands par exemple. Néanmoins, s’agissant d’un compte nécessitant des informations personnelles et un certain nombre de documents permettant de justifier de son droit à détenir et acquérir des armes, plusieurs documents justificatifs seront demandés au cours de la procédure. Il convient donc d’avoir à disposition ces documents avant pour créer son compte facilement.

A la date du 8 février, seuls les détenteurs d’armes chasseurs pourront créer leur compte. Ils devront pour cela être en capacité de fournir une copie de leur permis de chasser, une copie de leur pièce d’identité et un justificatif de domicile. La validation du permis de chasser pourra également être jointe à ces documents mais n’est pas obligatoire pour créer un compte.

> SIA – Guide utilisateurs espaces détenteurs – format : PDF – 12,93 Mb

A quoi va servir le compte personnel détenteur ?

Lorsqu’il va créer son compte, le détenteur recevra un numéro SIA, qui sera son numéro personnel de détenteur d’armes qui le suivra tout au long de sa vie. Il communiquera ce numéro à son armurier à chaque fois qu’il s’y rendra pour acquérir une arme, la faire réparer ou la vendre. C’est grâce à ce numéro qu’il sera identifié dans le système par les professionnels mais aussi par l’administration, qui pourra échanger directement avec lui par l’intermédiaire de son compte personnel.

Lorsqu’il va ouvrir son compte, le détenteur aura directement accès à son râtelier numérique. Ce râtelier ne sera pas vide à la création de son compte. Le détenteur y retrouvera normalement toutes les armes qu’il détient, en tout état de cause toutes les armes qu’il est censé détenir aux yeux de l’administration. Mais à la faveur d’une période de transition, le détenteur aura 6 mois à compter de la date de création de son compte pour mettre à jour son râtelier notamment en y ajoutant une nouvelle arme qui aurait dû y figurer.

Avant l’été, le détenteur aura également accès à l’ensemble des démarches administratives auparavant réalisées par lui par voie postale ou par l’armurier. Il pourra en effet valider l’acquisition d’une arme à feu, faire une demande d’autorisation, générer une carte européenne d’arme à feu ou encore faire une demande de carte de collectionneur.

LES DATES A RETENIR ↓

8 février 2022 → Ouverture du SIA aux préfectures et aux détenteurs d’arme « chasseurs »

Mars 2022 → Ouverture du SIA aux tireurs de ball-trap et aux biathlètes

Avril 2022 → Ouverture du SIA aux non licenciés (armes héritées ou trouvées)

Mai 2022 → Ouverture du SIA aux tireurs sportifs

Juin 2022 → ouverture du SIA aux collectionneurs

Le SIA s’ouvrira ensuite aux associations et métiers (polices municipales armées, agents de sécurité…)

La création d’un compte personnel avant le 1er juillet 2023 sera obligatoire pour conserver son droit à détenir ses armes au-delà de cette date.

Pour aller plus loin ↓

> SIA-FAQ-Détenteurs_030222 – format : PDF – 0,10 Mb

> SIA-FAQ-Professionnels_030222 – format : PDF – 0,07 Mb

Plus d’informations sur le SIA en cliquant ici .

Documents listés dans l’article :

- > Plaquette SIA_nov21 – format : PDF – 0,90 Mb – 07/02/2022

- > SIA – Guide utilisateurs espaces détenteurs – format : PDF – 12,93 Mb – 07/02/2022

- > SIA-FAQ-Détenteurs_030222 – format : PDF – 0,10 Mb – 07/02/2022

- > SIA-FAQ-Professionnels_030222 – format : PDF – 0,07 Mb – 07/02/2022

HISTOIRE DE LA CHASSE

Si la chasse a évolué au fil des siècles, elle est riche de codes qui, souvent, disent le degré de civilisation des âges concernés. En France, on observe à la fin du Moyen-Âge une tentative d’en limiter la pratique et de la réserver au pouvoir royal et à la noblesse. Il faudra attendre la Révolution française pour que le législateur intervienne en faveur de la chasse pour tous, tout en encadrant toujours plus sa pratique. Et c’est à la fin du XXè siècle que l’on appelle l’âge d’or de la chasse que l’on a vu sa pratique contestée et sa légitimité remise en cause.

Jamais pourtant, les chasseurs n’ont été autant impliqués dans la gestion de la nature et de la faune sauvage ce qui s’explique, pour partie, au passage d’une société rurale à une société urbaine totalement déconnectée des rythmes et des usages de la nature… une nature diversifiée et une faune sauvage abondante, garants d’une chasse pérenne.

La conception forte du droit de propriété constituait le fondement de la pratique de la chasse, afin de réserver l’appropriation du gibier à la Royauté puis à la Noblesse. Cette notion s’est assouplie au cours de l’histoire pour laisser place à une chasse populaire mais cette démocratisation de la chasse a progressivement mis à mal un gibier autrefois abondant. L’encadrement légal de la pratique de chasse est devenu nécessaire, et les chasseurs se sont peu à peu préoccupés de la « gestion » du gibier. La chasse cueillette laissait la place à une chasse raisonnée intégrant la nécessité de gestion non plus du seul gibier mais également de ses habitats. La chasse d’aujourd’hui intègre largement ces deux aspects.

La chasse sous l’ancien régime :

un privilège seigneurial

L’essentiel de la France vit sous le régime d’une chasse qui, à partir de l’ordonnance de 1396 est l’apanage de la noblesse. On parle alors de « noble déduit ». Elle est devenue un monopole de fait, sinon de droit de la noblesse et le moyen d’exercer sa domination sur le Tiers-État qui ne sera pas totalement démuni : bien avant la nuit du 4 août 1789 par coutume et tradition, les paysans français arrivent à chasser librement çà et là, souvent en montagne, sur les prés communaux ou en forêt. Le droit de chasse est réglementé par des ordonnances qui concernent les privilèges de la Monarchie en matière de chasse et la protection des territoires de chasse royaux contre le braconnage.

- 1515

- 1659

- 1669

- 1701

Droit de Chasse de la noblesse

Il s’agit d’une autorisation exclusive accordée aux propriétaires terriens détenteurs de fiefs afin d’éviter les prélèvements excessifs qu’un droit ouvert de chasse n’aurait pas manqué de provoquer. Le braconnage, quant à lui, est sévèrement puni, les contrevenants risquent même la peine de mort.

La chasse après la Révolution :

une chasse bourgeoise

Le privilège de chasse a été parmi les tout premiers privilèges féodaux abolis par la Révolution française. Les réserves de chasse royales et le système de Capitainerie (organisme chargé de surveiller les réserves de chasse) sont abolis. L’exercice de la chasse change de mains : il passe des nobles aux riches bourgeois. On passe du noble-déduit à une pratique de la chasse toujours liée au droit de propriété, mais où le principe de la liberté de chasser se substitue au droit exclusif : tout propriétaire a le droit de chasser sur ses terres. Le gibier est alors considéré comme nuisible aux cultures, à une époque où la notion de protection des espèces et des équilibres naturels n’existait pas ou peu.

- 1789

- 1790

Décret du 11 août 1789

Un propriétaire peut louer son droit de chasse afin de réguler un gibier trop abondant. Deux ans plus tard, ce décret sera annulé.

Autorisation de louer les terres pour les municipalités

Les municipalités sont autorisées à louer leurs terres pour y chasse par voie d’adjudications.

Du Second Empire à la Belle Époque

Dans la deuxième moitié du XIXè siècle, on assiste à un essor sans précédent de la chasse française. Sous Napoléon III et la révolution industrielle, toute la société française découvre les plaisirs de la chasse. Facilitée par les innovations technologiques en matière d’armement, et l’avènement du chemin de fer qui met la campagne à la portée de tous, la chasse conquiert de nouveaux territoires et de nouveaux gibiers. En parallèle, sévit un braconnage tout aussi enthousiaste, ce qui ne manque pas de mettre à mal certaines espèces dont l’abondance fléchit sous ces excès cynégétiques.

Le Second Empire favorise la liberté d’association et les structures de la chasse associative se dessinent, avec les premiers regroupements de chasseurs.

A la Belle Époque, le socle populaire de la chasse ne cesse de s’étendre et les gens des villes se mêlent, dans la pratique de ce loisir, à ceux des campagnes. L’image du chasseur est à l’apogée de sa popularité, en peinture et en littérature. Guy de Maupassant est un chasseur passionné qui fait de nombreux emprunts au vocabulaire cynégétique dans ses écrits, Joseph Oberthur met ses talents d’écrivain et de peintre au service de l’art cynégétique.

De 125 000 détenteurs de permis en 1844, on estime le nombre de permis à plus de 450 000 en 1900.

XXe siècle :

une chasse institutionnalisée

- 1902

- 1904

- 1906

- 1912

- 1918

- 1941

- 1963

- 1964

- 1969

- 1970

- 1972

- 1975

- 1978

Création du Saint-Hubert Club de France

D’éminents chasseurs créent le SHCF pour lutter contre le braconnage et ainsi éviter que la France ne se transforme en désert cynégétique. A cette fin, le Club instaure un corps national d’agents de contrôle ainsi qu’une association de gardes-chasse.

L’entrée de la chasse dans le XXIe siècle

- 2000

- 2003

- 2005

- 2009

- 2012

Loi du 26 juillet 2000

La chasse, activité traditionnelle et populaire n’ayant que peu été remise en question jusqu’alors, a commencé à faire l’objet d’attaques parfois particulièrement virulentes notamment au motif « de concilier les usages de la nature ». La multifonctionnalité de l’espace naturel et l’engouement croissant pour les sports de nature sont devenus des réalités dont il faut désormais tenir compte. Elle s’inscrit dans ce contexte, souvent passionnel, tentant d’apporter une solution aux conflits d’usage qui émergeaient. Cette loi instaure un jour de non-chasse (le mercredi) et mentionne que « la chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ». Par ailleurs, elle apporte des atténuations à la Loi Verdeille car elle permet désormais aux propriétaires opposés à la chasse d’exclure leur terrain de l’adhésion à une ACCA, quelle qu’en soit la superficie.

La chasse aujourd’hui

Elle doit affronter aujourd’hui une certaine remise en cause de sa légitimité aussi bien par des « sceptiques » qui ont du mal à accepter la notion de « mise à mort d’un animal » que par les partisans du bien-être animal et fait l’objet d’attaques – parfois physiques – dans le cadre de nouvelles formes d’actions par certains militants de la cause animale. Dans une société qui s’urbanise, la chasse suscite souvent l’incompréhension, voire l’indifférence. La culture de la population a changé, son rapport à la nature a évolué, elle n’est plus perçue comme une évidence, elle se trouve remise en cause par une société qui en a une vision au mieux réductrice, sinon combative. Le partage de la nature avec les autres usagers, la sécurité en action de chasse, la lutte contre l’artificialisation des sols et le « mitage » des paysages, sont aussi d’autres enjeux auxquels la chasse doit s’adapter.

AVENIR DE LA CHASSE

Depuis presque 20 ans au service de la chasse et des chasseurs sur Internet. Traiter l’actualité cynégétique au quotidien, informer les chasseurs des nouveautés, vous offrir les meilleurs contenus chasse (vidéos de chasse, photos).

La fondation François Sommer vient de publier une étude intéressante sur la possible évolution de la chasse d’ici 20 ans. Il s’agit de poser 4 scénarios reposant sur des faits, des statistiques, des exemples et aussi un peu de ressentis.

La chasse doit anticiper des défis de plus en plus complexes, telles les dynamiques de population des espèces sauvages et leur régulation à moyen et long termes, l’urbanisation croissante des espaces, la gestion des espaces boisés, les grandes évolutions des cultures agricoles et du foncier, le partage de l’espace avec des activités de pleine nature, les nouvelles pratiques sportives et de loisir chez les jeunes, les transformations du rapport à l’animal de rente ou sauvage, la question du bien-être animal, la sublimation de la nature dans la population…

Autant de facteurs qui vont inévitablement, avec ou sans logique d’ailleurs, influer directement sur l’avenir de la chasse en France.

Voici donc 4 scénarios plausibles, mais qui pour autant ne sont pas obligatoire et la Fondation François Sommer inscrite sur le fait que d’autre peuvent émerger, ou qu’un 5eme scénario sera la contraction de 2.

Scénario A « Chacun chez soi » : La nature en partage, les chasseurs isolés. Coexistence des communautés, principe de tolérance. La chasse subsiste, mais et l’objet de critique

Scénario B « La chasse en conflit » : Une société de rapports de force. Tyrannie des minorités et ère durable des mouvements d’opinion comme facteurs d’influence. Les pratiquants de la chasse sont stigmatisés. Forte décentralisation

Scénario C : « Les chasseurs, acteurs des territoires » : Une alliance chasse-agriculture-nature.

Tolérance à l’égard des chasseurs et reconnaissance de leur action en matière de services écosystémiques.

Scénario D « La fin de la chasse plaisir ». L’État et les collectivités régulent la faune

Nouvelle éthique dominante. Le mouvement des droits de l’animal se diffuse, la chasse plaisir devient moralement inacceptable.

Inutile de préciser quel scénario est le plus souhaitable pour notre passion…

Il en ressort clairement que l’avis de la population par rapport au bien-être animal est LE facteur clé. À moins qu’un évènement « extérieur » majeur, telles une pandémie ou une guerre mondiale engendrant toutes les 2 une famine ou du moins une raréfaction des denrées alimentaires, l’avenir de la chasse passera par une acceptation, ou non, de notre activité.

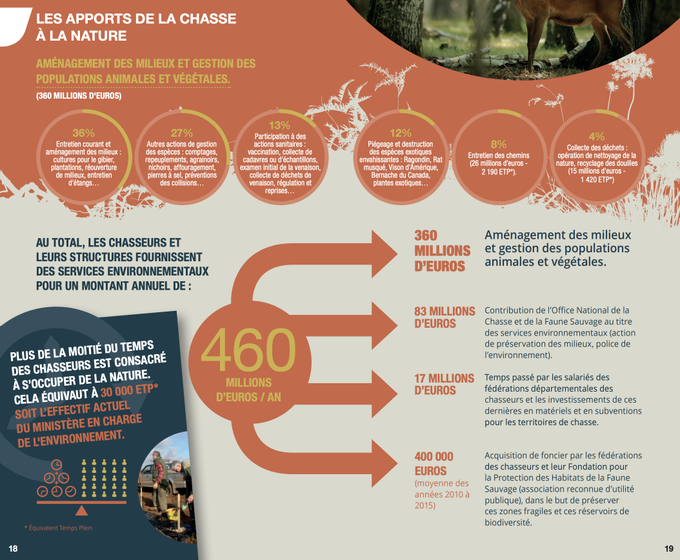

LA CHASSE EN CHIFFRES

Depuis 20 ans aucune étude approfondie sur la filière chasse n’avait été conduite.

Cette étude, réalisée par le BIPE – Cabinet de Conseil en analyse stratégique et prospective économique – a été initiée par la Fédération Nationale des Chasseurs, en lien avec l’ensemble du réseau des Fédérations. Elle a reçu le soutien financier du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et celui des organismes suivants : ONCFS, Interprochasse, Fondation François Sommer.

La filière chasse un atout « made in France » !

La filière chasse française génère chaque année :

- 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires

- elle apporte 2,3 milliards d’euros au PIB (Produit Intérieur Brut), c’est sa contribution à la richesse nationale

– Lorsque nos entreprises délocalisent, la chasse, elle, répond présente dans la lutte contre le chômage, en garantissant 27 800 emplois permanents.

Pour nos régions elle est un employeur qui compte !

– Cette étude prouve que dans le domaine économique et social, le maintien et le développement de la chasse sont un atout essentiel pour nos territoires ruraux.

– Dans le domaine environnemental les chasseurs se révèlent être l’un des pivots de l’entretien des territoires, des habitats naturels et de la faune sauvage. Cette étude le démontre, l’engagement bénévole des chasseurs en faveur de l’environnement et de la vie locale c’est l’équivalent de 57 000 emplois (ETP).La mise à disposition de ces heures de bénévoles chasseurs représente une valeur ajoutée de 1,8 milliard d’euros par an pour la nation..

Au delà de ces chiffres se dessine le portrait d’une chasse « made in France » !

– Les résultats de cette analyse donnent une autre dimension au rôle que peuvent remplir les 1 200 000 chasseurs face aux défis environnementaux et sociétaux.

– Le chemin du développement durable passe plus que jamais par la voie de la filière chasse !

Portrait d’une filière économique

– La chasse française joue un rôle majeur pour l’équilibre et le développement de nos territoires ruraux en particulier.

Chaque chasseur contribue à hauteur de 1 136€ de valeur ajoutée directe pour notre pays.

La chasse en France, c’est :

| 3.9 milliards d’€ de chiffre d’affaires |

| 2,3 milliards d’€ de valeur ajoutée au PIB |

| 27 800 emplois |

Le chasseur du XXIème siècle

47% des chasseurs s’impliquent dans le bénévolat.

La France compte plus de 1,2 million de chasseurs pratiquants.

86% des chasseurs métropolitains disposent d’un permis départemental et environ 8% possèdent un permis national.

- Les chasseurs sont majoritairement actifs : 55%

- 47% des chasseurs ont moins de 55 ans

- Les femmes représentent 2% des chasseurs

Les différents modes de chasse pratiqués

- Chasse à tir : 84%

- Chasses traditionnelles : 7%

- Chasse à l’arc : 3%

- Chasse au vol : 1%

- Vènerie : 5%

Les différents types de gibier chassés

- Petit gibier : 32%

- Grand gibier : 31%